11/16、八戸市民大学講座にて柳家花緑さんの講演と落語を拝聴してきました。

講演にはとても感銘を受けましたし、落語という新たな世界には、思いがけず夢中になってしまいました!

そこで異端児系が生きるための大きなヒントを自分なりに受け取ってきましたので、すぐさまアウトプットしなければ!と思い、衝動的に、ここに記しておきたいと思います。

踏み出すことを迷った時は

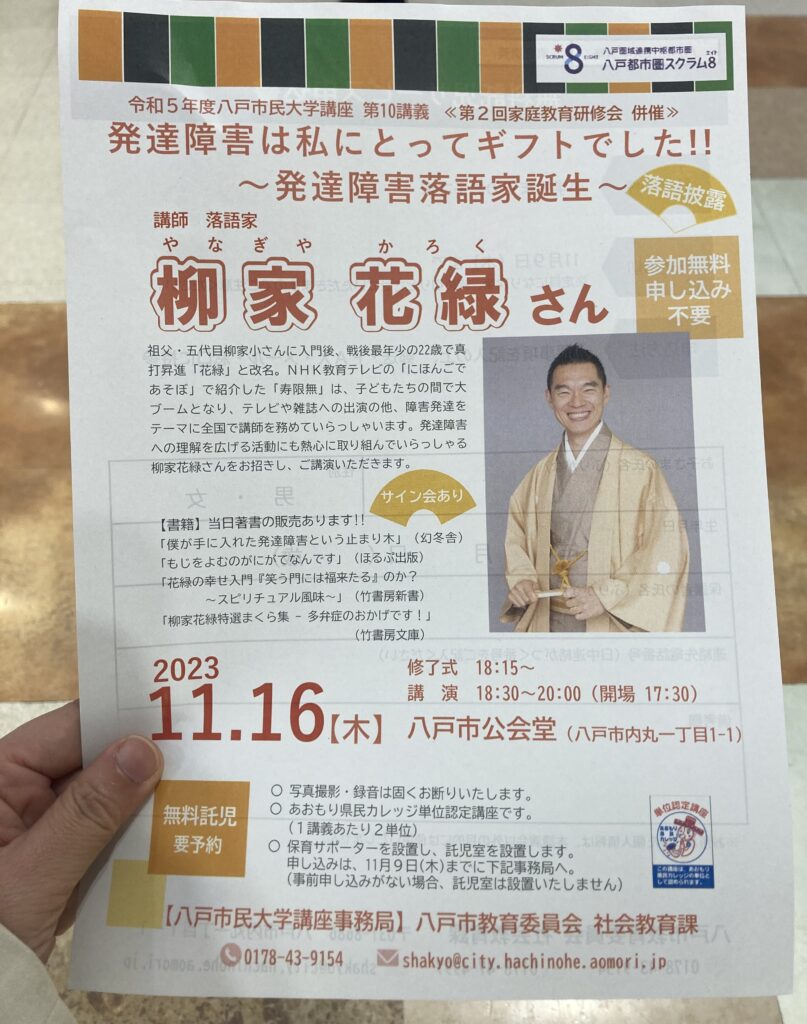

ショッピングセンターで偶然目に入ったチラシがきっかけで興味を持ちつつ、実は行こうかどうしようかギリギリまで迷ってました。

テーマとなっている「発達障害」。

我が二人の息子たちがグレーなのでは?という懸念がありつつ、病院に行くほどではないのかな、だけど、なんだか社会生活に小さく何度もつまずくな、という場面が多かったのです。

でも、正直にいうと、今はもう以前ほど悩んでいなくて。笑

だから参加するのどうしようかな、と思っていたんです。

そこで、私は設定することにしました。

私はこの講演会が終わった時、どういう気分で、何を受け取っていたいのか、どういう意識でそこに存在し、どんな本質を見つけたいのか。

その上で、それらのメッセージをこの人からなら受け取りたいと思えるスピーカーなのか。偉そうでごめんなさいなのですが、そこの吟味は私的にとても大切にしています。夜の2〜3時間、自分の体と心を使い、その人のエネルギーを浴びるということですから。一生のうちに行き会える人は限られていますし、触れるエネルギーには気をつけています。

そうして考えた私は、「生きづらさを乗り越えるヒント」を受け取る設定をしました。

発達障害は、すなわち日常に生きづらさを感じているということ。

生きづらさでいうならば、私も常々感じています。

そう、異端児系なんで!!

それが「発達障害」という名前がつくのか「うつ」なのか「過労」なのか「認知症」なのか「そうじゃない何か」なのかはさておき、「生きづらさ」という点では共通していて、より本質に近いことです。

長年落語家として活躍されている柳家花緑さんは、誰にでも当てはまり得る本質的なつまづきを解決するヒントを持ち得ているかも知れない。

そして、それを楽しくわかりやすく伝えてくれる適任者にこれ以上の人はいません!

だって、「にほんごであそぼ」で一世風靡した「じゅげむ」の人!

息子たちも歴代お遊戯会や授業で唱えてましたもの。

一方的な信頼と確信から、講座を受けることを決意しました。

そんな、考えすぎな、とお思いになるかも知れませんが、なにせたくさん失敗しているんです。

ここの選択ミスは心のバッテリーが結構消耗するので、立ち直るのに時間がかかるのです。敏感な異端児です。

始まってすぐに心掴まれる

そうして始まりました。

前半は講演、後半は落語、というプログラムでした。

「自然にソーシャルディスタンス」という表現をなさっていましたが、満員とは程遠い参加者数に、なぜか私が申し訳ない気持ちに。

広報よ…もっと気合いを入れて拡散して…!

私は、偶然にこの講座を知ったけど、何と講座としては今回が最終回というではないか…!

もっと早く知りたかった…とはいえ、私の上半期は夜に講座に行こうなんて余裕は微塵もなかったな。来年度は要チェックや!

そんなことを思いつつ、次の柳家さんの挨拶と前置きですぐに、私は心を掴まれます。

「ここに来た人にはご縁があると感じています!

来れなかった人が悔しがるような、来た人に得をしてもらうお話をします!

この時間は柳家に命を預けていただいているということですから。

何を大袈裟なと思うかもしれませんが、時間は命ですからね。」

ズキュン。

あぁ、さすがです。私たちを大切に扱ってくださる人だ。

すっかり、お話しの受け入れ態勢が整ったのでした。これぞプロのお仕事。

発達障害とは

柳家さんは、ADHD(注意欠陥・多動症)だそうです。

一口にADHDといっても、どんな特性が出るかは百人百様で、柳家さんの特性は次のとおり。

・多弁症…子供の頃からおしゃべりが止まらず、先生から頻繁に怒られていた。

・衝動性…思考しないで突発的に動いてしまうため、間違った行動をしてしまいがち。

・マインドワンダリング…連想が止まらない。一つのキーワードをきっかけに、次々と様々な記憶を思い出してしまう。

・忘れっぽい…頻度が多すぎるため、日常生活にたくさんの支障が出る。

放っておけば、3時間一人でずっと喋っていても疲れないのだそう。それどころか、多弁と衝動とマインドワンダリングという3つの得意を大発揮するから、どんどんアドレナリンが出て、どんどん活力が湧いてきてしまうらしいです。

友人とお茶している時にそれをしてしまうと大切な人を失ってしまうが、落語家として舞台に立てば、自分の話を邪魔されることもなくずっと聴き続けてもらえるのだから、素晴らしい仕事に就けました!と。

なるほど!と沸く私。

落語家の家に生まれ、その特性が最も活かされる生き方をしているのが、なんとも運命的というか。

とはいえ、お客様である私たちは、当たり前だけどどんな話も聞いていられるわけじゃないので。笑

話の流れや、内容や、声の出し方や表現、その他たくさんの「おもしろく話すこと」の訓練を長年されてきたから、「その特性を活かせた落語家」なはず。

うーん、やっぱり極めるというか、自分を操縦するスキルを磨くのは大切です。

そして、どんな仕事でも生活の中でも、忘れ物は困る。とても困る!

だから、そんな困り事はリカバリするようにご自分を調整されているそうです。

・仕事から帰ったら、すぐに翌日の準備をする。

・準備をしてからご飯を食べたり、お風呂に入ったりする。

・当日の朝なんかに焦りながら準備をすると絶対忘れるから。

焦りは冷静な判断を消し去るもんね。ほんと、その通り。

日常の細やかなところまで、自分を調整していらっしゃると感じました。

それは、自分のことをよく知った上で、それを認め、受容し、じゃあどうすれば心地よいのかをコツコツと実践している賜物だと思います。

人生で困難が起きた時にやること3つ

「発達障害についての講演ですが、今日はもっと抽象度を上げたお話をお伝えしたいと思っていました。」

抽象度を上げる

なんと……私が今一番好きなパワーワードが飛び出した!

物事を表面だけ見るのではなく、その人の、出来事の、物の本質を知りたいと常々心がけている、というか自動思考してしまう私にとっては、「抽象度を上げる」という視点は今一番大切にしていることです。

まさかの、たまたま来た講演会の落語家さんからこの言葉をお聞きするとは思いませんでした。

「発達障害について関心があるから来ていただいた方もいらっしゃると思いますが、問題ない人も多くいらっしゃると思うんです。問題ないに越したことはないですからね。でも、人生の中で困難というのは誰にでも訪れます。そんな時、誰でもできる、やれば嫌でも開運してしまう3つのことをお伝えします!」

やれば嫌でも開運してしまう!

また、すごい強気なことをおっしゃる。笑

柳家さんが兼ねてから親交のあった小林正観さんの教え、その3つとは…??

⚪️掃除

⚪️笑い

⚪️感謝

掃除、と言われた時点で、「あぁ〜…」という諦めに似た感情が心の中に充満。笑

掃除がいいことなんて知っている…でも、あれは向き不向きがある世界ランキングの3本の指に入る案件です、私にとっては。笑

でも!やはりそこはプロの噺家さん、「あ、こりゃ掃除しよ。」をはじめ、「笑っとこ。」「感謝しよ。」と思わせてくれる説得力の事例をたくさんお話ししてくださいました。

それはまた別の機会に記事にして残そうかな。

今すぐ詳しく知りたい人は「小林正観 そわか」で検索してみてください。笑

そうして講演は、感嘆の空気の中終了しました。

続きまして落語です、という流れで、少数精鋭な会場の熱が帯びるのを背中に感じました。

(ステージから3列目にいた前のめりな私。笑)

あ、みんな落語をメインに聴きに来たんだ。ということをその時に理解し、瞬時にその空気を読んで講演していた柳家さんの察知力にも密かに感嘆したのでした。ほんとプロってすごい。

落語の凄み

落語のお題は「正直清兵衛」。

正直者だけどクセの強い愉快な人がたくさん登場し、ヤキモキするようなやり取りを重ね、はらはらしつつも、最後は気持ちの良いほっこりハッピーエンドで締めくくられました。

落語とは、恐れず単刀直入にいうと、座布団に座った一人のおじさんのおしゃべり。

(失礼千万土下座)

や!でも!私をはじめ、これまで落語に意識を向けることなく生きていた人はそう思っているでしょう?よくある写真のイメージで!

それは想像を遥かに超えてくる!

一人の演技の中から瞬時に何人にも入れ替わり、一人と一人の会話を再現するシンプルさ、なのに目まぐるしくどんどん展開していく物語。

身ひとつ、扇子ひとつだけを持ち、動けるのは上半身だけ。

しかし、あろうことか、そこに出てくるたくさんの登場人物の姿や表情・心情や、説明なんてないのに江戸時代の風景やお屋敷の内装まで、まるで目の前にあるかのようにいきいきと想像できてしまう。

得意を大発揮している柳家さんの、巡り巡るアドレナリンのボルテージが急上昇していくのが伝わってくる。すごい熱量だ、これがエネルギーだ!

なんてすごい世界を目撃してしまったんだ!

一人のおじさんのおしゃべり(再三失礼)が、大きなスクリーンで見る映画よりも立体的に見えるなんて。

座布団という小さなスペースから生み出されるファンタジー!

究極のミニマリズム!

発達障害のことを真面目に聴きにきたつもりでいた私にとっては、思いがけずすごい世界をうっかり覗いてしまった感。衝撃としては、今日一番でした!

圧倒されっぱなしのうちに、素敵な締めくくり。その後、潔くサッと終わる儚さも、桜や花火を思わせる良き日本らしさを感じてしまう。

感動の拍手を送り続けて会は終了しました。

異端児系として生き抜くには

さて、こちらの記事も締めくくりです。

私が異端児と表現する「生きづらさ」を感じている皆さんへ。

いたん‐じ【異端児】〘名〙

社会的な常識などを無視して奔放に生きる人。 異端者。

ただし、社会を無視しようとして無視しているわけではないです、もちろん。

どうしても常識からはみ出ちゃうんで、奔放に見えてしまうし、浮いていることも自覚しています。結果的に「無視している状態」になっちゃうんです。

その分、子供の頃からたくさん怒られていたり、大人になってもできない自分に落ち込んでいます。たくさん傷ついています。

「なぁに、そんなことで」「考えすぎ」と言われることに孤独を感じ、

「はみ出ないように気をつけたら?」なんて事象が発生したら、自分を削りはじめます。生き地獄です。

だから、異端児には異端児の生き方があります。

まずは、自分に寄り添う優しい心を取り戻すこと。

それから事実を冷静に見て、どうするのが最善か、自分と他人がなるべく心地よく共存できる工夫をして行動していくことです。

ただの長いおしゃべりにならないよう、落語を鍛錬するように。

忘れ物で自分や他人を困らせないよう、帰ったらすぐに翌日の準備するように。

自分が自分らしく生きられて、その上で他人に喜んでもらえる方向性に自分を操縦し、リカバリしてるのです。

そうして生きている…生き抜いている「異端児」は、他人にも優しく、人の色々な側面や奥深さを感じ取り、考えられた結果の行動が身についていると感じます。

私が「洗練されているな」と感じる人は、そういう人です。

と、書きながら気がつきました。

私は柳家花緑さんの講演と落語を通して、これまでの経験と情報を惜しみなく共有してくださる人間性に愛を感じました。

この日の2時間で受け取った恩恵は、私にとってはとても大きなものでした。

ここに、感謝の気持ちを記します。

貴重なお時間、私たちの命を預かり、私たちに命を表してくださった柳家花緑さん、ありがとうございました。

さあ、異端児の皆さん、ゆっくりでいい、自分を磨き、生き抜きましょう!